今天,中華民國109年3月29日,青年節。農曆庚子年的春天。

一百多年前,稍晚的暮春時節,一個24歲的福建青年,在深夜香港ㄧ家旅館的黯淡燈光下,給他親愛的妻子寫下一封絕命書,依依訣別。

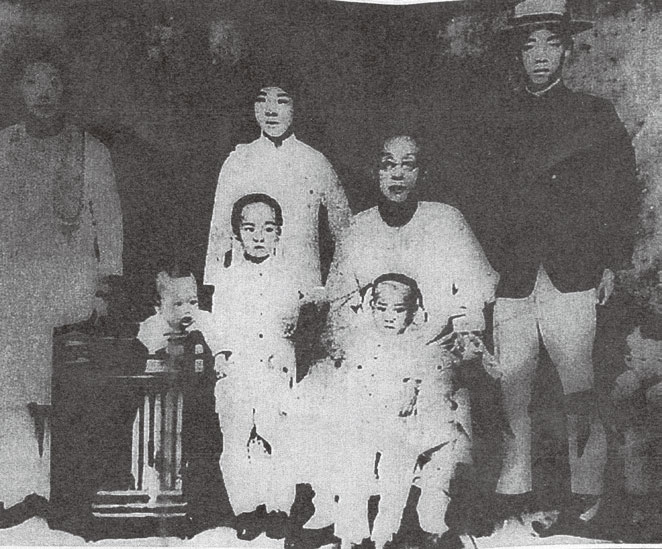

他生於書香之家,留學日本,前程正好,父親林孝穎是全閩大學堂的國文教師。年輕的妻子小他四歲,可愛的兒子,年方五歲,還有一個孩子,即將出世。而他,就要啟程遠赴廣州,赴那幾乎是必死的一役。

好幾次回家,想說沒說。直到這天晚上,才下定決心,用一貫工整的字體,向妻子告別,說明一切。因為,面對悲傷的妻子的不諒解,將再無說明澄清的機會。

他要告訴她,他是愛她的,正是因爲愛她,必須拋家棄子,必須赴死。

如果不是這封信,我們永遠不會了解,一個在幸福雲端的人,為什麼願意放下個人的小確幸,自動取下頭顱,走進成敗不知的刀槍炮火,獻上青春的生命。為什麼?

他寫道:「意映卿卿如晤:吾今以此書與汝永別矣!吾作此書,淚珠和筆墨齊下...」

意映,是他愛妻的名字。光緒舉人之女,陳意映。

他們至為恩愛,談人生,談瑣事,無所不談。信中提到他們位於後街的家,穿堂過廳,廳旁一間小屋,是他們依偎談心的所在。

一個十五月圓的冬夜,他形容:「窗外疏梅篩月影」,他們在花月掩映的窗下,並肩攜手,說著知心話,無比幸福。他們也在新婚的某夜,談到誰該先死的問題。他說,不如意映先死。妻子生氣了。他解釋,後死者擔悲,意映體弱,這悲由他來擔較好。可是現在,這個願望也無法實現了。

他從事革命工作,意映是隱約知道的。甚至一度運送軍火的事,他想推薦自己的妻子,扮演掩護的喪婦,因妻子懷孕而作罷。

他必須經常離家。有一次,不告而別久了些,再回家時,意映懇求,下次務必帶她同行。而他有苦難言,因妻子懷有身孕,只能藉酒澆愁,一字不說。

他不應該去,因爲自己是如此幸福。但不由得他不去,因為這個時代無處不可以死。他看到:多少人因天災而死,因列強瓜分欺凌而死,因貪官虐民而死,家破人亡,妻離子散。

究竟是個怎麼樣的年代?從1840年起,中英鴉片戰爭清廷戰敗割讓香港,中日戰爭被奪琉球、中法戰爭丟失安南。之後失緬甸、暹羅、朝鮮之外,德取膠州灣、英佔威海威、俄奪旅順大連、法佔廣州灣。中國已經是ㄧ個無力抵禦外侮的國家。喪權辱國,割地賠款之事,數年一次,人民的屈辱困苦,無日無之。

中國是列強嘴邊肉,任誰都可以咬上一口。

1894他七歲那年,中日甲午戰爭,清廷割讓了台灣給日本。1900年庚子,他十三歲,八國聯軍入北京。這一年,他奉家人之命參加科舉,考試當天,他揮筆寫下:「少年不望萬戶侯」七個字便擲筆揚長而去。

他模樣斯文,但從來就是正義感強,遇事挺身而出的同儕首腦。也因為自小在報界先驅林白水的「蒙學堂」接受了新思想的教育。十五歲進全閩大學堂後,在福州城北辦小學,在城南辦了一個「閱報所」,宣揚自由民主的思想,發表「挽救垂危中國」演說。據說拍案捶胸,聲淚俱下。婚後兩年,他自費去了東京,結識了志同道合的革命同志,參加了同盟會。那時,他20歲。

所以他在信中說:

「吾自遇汝以來,常願天下有情人都成眷屬;然遍地腥羶,滿街狼犬,稱心快意,幾家能夠?......鍾情如我輩者,能忍之乎?此吾所以敢率性就死,不顧汝也。」

至於起義之事,他認為成敗不計。因為有同志者在。事實上在此之前,已有10年前的陸皓東、史堅如、非同盟會的徐錫麟、秋瑾等精英青年不計代價、前仆後繼的投入和犧牲。既是同志,便等同一人,死一同志,自有其他人接替。

這一次,120名平均不到30歲的青年在黃興率領下起事,全是少年精英。精英赴死,他們要用鮮血喚醒國魂。

大他一歲的同志方聲洞,幾乎全家出動。遺書告老父:「他日革命成功,我家之人皆為中華新國民,而子孫萬世亦可以常保無虞,則兒雖死亦瞑目於地下矣!」

三十八歲的南洋縫工李晚遺書寫道:「明知無濟,只在實行革命宗旨,決以生命為犧牲。」

他想到死後家裡的生活勢將貧困,勉妻子節儉度日。五歲長子依新,叮嚀妻子教養如其父之志節。腹中胎兒,為女則盼其似母,為男,則喜家中將有兩名革命志士繼承志業。妻子的思念他表示感同身受,將化為鬼魂相伴相依,以哭聲相和,於夢中相見。

就這樣,這位二十四歲的青年林覺民,三天後,在陰曆3月29日的下午踏上征途。巷戰中,腰部中彈被俘。臨死前從容不迫,高談世界情勢,坦然就義。

當日死傷過半,達八十六人。廣東人潘達微典屋購地,收斂遺骸,整理出七十二烈士的身分。

事發後,林妻意映早產,誕生次子仲新。老父帶全家人遷居避禍。半年後,武昌起義成功,建立中華民國。

兩年後,意映抑鬱而終。四年後,九歲的長子依新夭折。

同時犧牲的還有同族堂兄弟林尹民。後人之一,為民國才女林徽音。

陰曆3月29日,估算陽曆為4月27日,節氣為「穀雨」,「天雨粟,鬼夜哭」的日子。如烈士們所願,腐敗滿清走入歷史,中華民國給了後代新生的希望。為讓世人都能記得329,民國33年3月26日,中華民國政府明定這一天為青年節。

這些精英青年的犧牲,永遠提醒著苦難的中國,要想免於亡國滅種,列強欺凌,唯有振興國魂!

林覺民在文章的最後涕泣感慨:「吾愛汝至。汝幸而偶我,又何不幸而生今日之中國!吾幸而得汝,又何不幸而生今日之中國!卒不忍獨善其身。」

烈士林覺民的《與妻訣別書》,無疑是中華民國建國史上最柔情鏗鏘的一聲!

只是,聽在今人的耳中,這聲音,這情懷多麽遙遠,生命價值的界定何其決絕!置生死於度外的志節,何其罕有!

只是,中華民國的苦難,百年以來,並未終止,烈士們在九泉之下,是否瞑目?

與這個題材相關的歌曲,有:

《意映卿卿》許乃勝作詞、蘇來作曲、李建復演唱1979

《訣別》劉虞瑞作詞、童安格作詞作曲演唱 1986

《覺—遙寄林覺民》許常德作詞, 郭子作曲,齊豫演唱1997

吳萍康 中華民國109年3月29日 仲春

《與妻訣別書》原文網址

沒有留言:

張貼留言